霞ヶ浦流域におけるスマート農業と河川生態系の調和研究プロジェクト

- 研究責任者

-

前田 滋哉研究者情報

小寺 昭彦研究者情報

坂口 敦研究者情報

林 暁嵐研究者情報

- 内容

わが国では、多くの農業水路が下流で河川と接続し、最終的に湖沼や海へと水が流れ込んでいます。こうした水系に生息する魚類をはじめとした水生生物は、営農活動に伴う排水流量の変化や土砂輸送の影響を強く受けています。

第二次世界大戦後、先人の尽力により圃場整備や農業の機械化が進み、農業生産性は大きく向上しました。しかしその一方で、水路のコンクリート化や落差工の設置が進んだ結果、流速の増加や水系の分断が生じ、魚類の個体数の減少や種多様性の低下が確認される地域もあります。

近年では、圃場の大規模化やICT(情報通信技術)を活用した節水型・省力型農業(いわゆるスマート農業)が注目されています。これにより、圃場での精密な給水管理が可能となり、節水効果や労力軽減が期待される一方で、圃場からの排水量が減少することで下流河川の流量低下を招く可能性が指摘されています。このことが魚類の生息環境にどのような影響を及ぼすかについては、現時点では十分に明らかになっていません。

本プロジェクトでは、霞ヶ浦流域を対象として、スマート農業による圃場での緻密な水管理が、農地から河川への排水量および河川魚類の生息環境に与える影響を定量的に評価する手法を開発します。農業生産の持続可能性と水域生態系の保全の両立を目指し、流域スケールでの調和的な土地・水利用の実現に貢献します。- アウトリーチ

河川生態系と共生するスマート農業の実現に向けて圃場におけるスマート農業は、圃場内にとどまらず、下流の水路や河川の生態系にも影響を及ぼす可能性がありますが、これに関する研究は十分に行われていません。

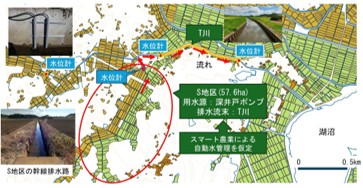

研究対象地と解析の枠組みS地区の圃場における精密な水管理がT川の魚類に及ぼす影響について、水理・生態統合モデルを用いて予測・評価します。

魚類の生息状況を捉える新たな観測技術農業水路や河川の水中で連続撮影した画像を用いて、深層学習により魚類を自動検出し、生息種や個体数を直接把握する手法の研究を進めています。本手法は、採捕や標識に代わる、生物に負荷を与えないモニタリング手法です。